健康保険の資格編

- ●被保険者とは?

- 健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。

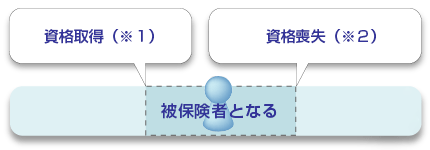

- ●被保険者の資格取得と喪失

- 被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。

届出は、事業主が行うことになっています。

被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。

- ※1被保険者になる日(資格取得日)

- ※2被保険者でなくなる日(資格喪失日)

【注意】

資格取得証明書・資格喪失証明書など、証明書の交付が必要なときは、必要書類に記入のうえ、ダスキン健康保険組合へ提出してください。

-

- 必要書類

-

- 提出先:ダスキン健康保険組合

-

- ●証明書等交付申請書

-

- ※すみやかに提出してください。

もっと詳しく

- パート・アルバイトの方の社会保険適用

-

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。

被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること

(2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること

(3)月額賃金が8.8万円以上であること

(4)学生でないこと

(5)常時51人以上の被保険者を使用する企業に勤めていること

- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合

-

平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。

したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

家族を被扶養者にするとき/外れるとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行います。

- ●被扶養者とは?

- 被保険者(本人)に扶養されている家族のことを「被扶養者」といいます。

※健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。

- ●被扶養者の資格取得と資格喪失

-

- ●家族を被扶養者にするとき

-

事由 該当日 扶養認定日 a.被保険者が資格取得日から 1ヵ月以内の届出:被保険者の資格取得日 1ヵ月を超えた届出:ダスキン健保受付日 a.被扶養者の前職離職日から 1ヵ月以内の届出:前職の健康保険資格喪失日 1ヵ月を超えた届出:ダスキン健保受付日 b.被保険者と結婚してから 1ヵ月以内の届出:市区町村受理日 1ヵ月を超えた届出:ダスキン健保受付日 c.被保険者に子が生まれたとき 子の出生日 - ●家族が被扶養者から外れるとき

-

事由 該当日 扶養から外れる日 a.被扶養者が就職したとき 就職先で健康保険に加入(資格取得)した日 b.被扶養者の年間収入が130万円(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円、60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超える見込みとなったとき 超えると見込まれた月の翌月1日 c.被保険者と離婚したとき 離婚受理日の同日 d.死亡したとき 死亡日の翌日 e.別居の被扶養者へ仕送り送金証明が無い・仕送り額が被扶養者の収入額以下の送金額であることが判明したとき 現認した月の翌月1日

- ●被扶養者の認定について

- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

ダスキン健康保険組合では毎年1回、被扶養者を有する被保険者に対して扶養実態調査(※)を行い、現況を確認します。すみやかなご対応をお願いします。- ※認定基準は認定を行う上での基準のひとつであり、認定対象者に対する被保険者の「扶養の事実内容」を証明書類等で総合的に判断しダスキン健康保険組合で認否審査を行います。関係書類を提出することで無条件に認定されるものではありません。

後期高齢者医療制度適用対象者の方(75歳以上)は、被扶養者になれません。

- ●扶養認定するときに必要な書類

- 【H6】健康保険被扶養者(異動増・減)届と

対象者により下記【H7】~【H11】のいずれかの申請書をご提出ください。

下記【H7】~【H11】の必要な証明書類は各様式でご確認ください。

届出内容により【H12】世帯生計実態調査票・【H13】年間収入見込額証明書(※2)・【H14】被扶養者現況申立書・他の追加書類の提出を求めることがあります。配偶者 子 一般 16歳未満および

16歳以上の学生16歳以上 出生 年収130万未満

※3同居 別居 【H7】扶養(1)配偶者の扶養申請 ● 【H8】扶養(2)16歳未満の子および16歳以上の学生である子の扶養申請 ●(※1) ● 【H9】扶養(3)16歳以上の学生でない子の扶養申請 ● 【H10】扶養(4)一般(同居の認定対象者)の扶養申請 ● 【H11】扶養(5)一般(別居の認定対象者)の扶養申請 ●

(※1)16歳以上の学生は、在学証明書、入学許可書もしくは一年更新の学生証の写しが必要です。 (※2)配偶者が当組合に新規加入される場合は、ご提出いただきます。 (※3)被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は「150万円未満」、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は「180万円未満」となります。

-

- 必要書類

-

- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合

-

- ●【H6】健康保険被扶養者(異動増・減)届

- ●該当する方の資格確認書

-

- 有効期限内の資格確認書については返却が必要です。

-

- ※事実発生から5日以内に提出してください。

- ●被扶養者の条件

- 別居している場合(対象:直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄姉弟妹のいずれか)

- 共同扶養について

- ※税控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、健保の被扶養者認定基準における年収は、今後の年間見込み額を随時算出して判断します。

- 被扶養者の収入基準

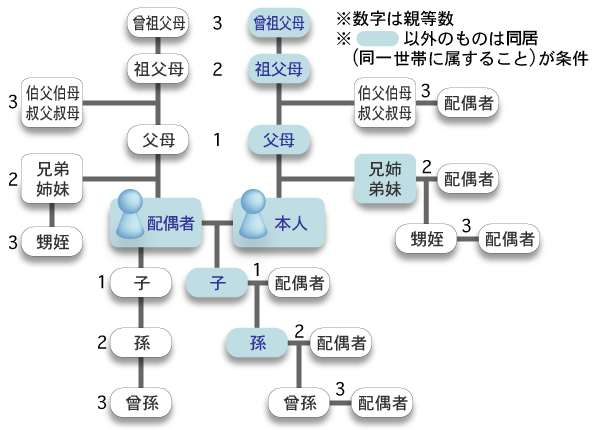

- 3親等以内の親族

外国人の方は日本に生活基盤(住民票が取得できること)がないと扶養できません。

一時的な滞在は認められません。

- 被扶養者認定における国内居住要件

- 日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類

もっと詳しく

- 健康保険法第3条第7項

-

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。

一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

- パート・アルバイトの方の社会保険適用

-

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。

被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること

(2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること

(3)月額賃金が8.8万円以上であること

(4)学生でないこと

(5)常時51人以上の被保険者を使用する企業に勤めていること - 被保険者・被扶養者が75歳になった場合

-

平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。

したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。 - 収入がある者についての被扶養者の認定について

-

(昭和52年4月6日/保発第9号・庁保発第9号)(一部抜粋)

健康保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、今後、下記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合

(1)認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。 (2)前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。

- 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

-

(令和7年7月4日/保発0704第9号)(一部抜粋)

健康保険法第三条第七項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和五十二年四月六日付け保発第九号・庁保発第九号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知。以下「昭和五十二年通知」という。)等に基づき対応いただいているところであるが、今般、令和七年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、十九歳以上二十三歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が十九歳以上二十三歳未満である場合における取扱いを下記のとおり定めたので、御配意願いたい。1 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を一三〇万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が十九歳以上二十三歳歳未満である場合にあっては一五〇万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和五十二年通知と同じとすること。

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

2025年12月2日に従来の健康保険証が廃止となり、マイナ保険証に一本化されました。

諸事情によりマイナ保険証をお持ちでない場合や電子証明書の有効期限切れ等々、やむなくマイナ保険証を利用できない場合に限り、「資格確認書」を発行いたします。

- ●申請不要で発行するケース

-

- ①資格取得時に有効なマイナ保険証を所持していない

- ②氏名変更の届出を行った

- ③定年再雇用となった

- ④任意継続被保険者となり、記号・番号が変更になった

- ➄70歳に到達した

<留意点>

上記②~⑤に該当する方は、有効期限内の旧資格確認書はご返却いただきます。

- ●ご本人の申請により発行するケース(1)

-

- ・マイナンバーカードを紛失した

※マイナンバーカードの紛失・盗難の場合、機能停止のお手続きが必要となります。

詳細はこちら(マイナンバー総合サイト) - ・マイナンバーカードの更新手続き中

- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている ※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3ヵ月後の月末までは、健康保険証としてご利用いただけます。

- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない

- ・マイナンバーカードを作っていない

- ・マイナンバーカードを返納した

- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要

- ・マイナンバーカードを紛失した

※マイナンバーカードの紛失・盗難の場合、機能停止のお手続きが必要となります。

必要書類に記入のうえ、下記提出先へ提出してください。

-

- 必要書類

-

- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合(任意継続者は直接、健康保険組合)

-

- ●資格確認書交付申請書

※資格確認書の交付を受けておらず、新たに交付を希望する方

- ●ご本人の申請により発行するケース(2)

-

- ・お手持ちの資格確認書の有効期限が到来した

- ・資格確認書を滅失・紛失・き損した

必要書類に記入のうえ、下記提出先へ提出してください。

-

- 必要書類

-

- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合(任意継続者は直接、健康保険組合)

-

- ●資格確認書再交付申請書

※資格確認書の交付を受けているが、再発行を希望する方

住所に変更があったとき

健康保険法施行規則の改定により、令和5年12月8日以降に届出をする住所は、住民票に記載の住所とされました。

【在職者(本人(被保険者))】

所属事業所((株)ダスキン所属の方は人事、その他の方は各事業所の健保担当者)へお申し出ください。

健康保険組合へは、所属事業所からお手続きしていただきます。

【任意継続者・別居の被扶養者(単身赴任を除く)】

下記の住所変更届を健康保険組合へご提出ください。

-

- 必要書類

-

- 提出先:健康保険組合

-

- ●健康保険(被保険者・被扶養者)住所変更届

-

- ※対象は任意継続者と別居の被扶養者(単身赴任を除く)です。

- ※すみやかに提出してください。

氏名に変更があったとき

結婚、養子縁組などによって被保険者本人やご家族の氏名が変わった場合は下記書類に記入し、手続きをしてください。

-

- 必要書類

-

- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合

-

- ●健康保険(被保険者・被扶養者)氏名変更(訂正)届

- ●資格確認書等(発行されている方のみ)

- ●状況により、他の追加書類の提出を求めることがあります。

-

- ※すみやかに提出してください。

-

- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、氏名の変更等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

- 所属事業所経由とは

- (株)ダスキンに所属の方・・・人事へ提出

その他事業所・関係会社に所属の方・・・各事業所担当者へ提出